Rosa’s Monthly Workshop

因為之前參加 Digital Nomad 的活動,認識 Jessica 得知 Rosa cheng 舉辦的 Monthly Workshop 。Rosa 是 Jumpstart Global 的創辦人之一。Jumpstart 主要邀請到新創公司、跨國企業、頂尖名校的資深工作者及傑出青年擔任重磅講者,分享他們如何解碼職涯策略、人生目標、自我價值。

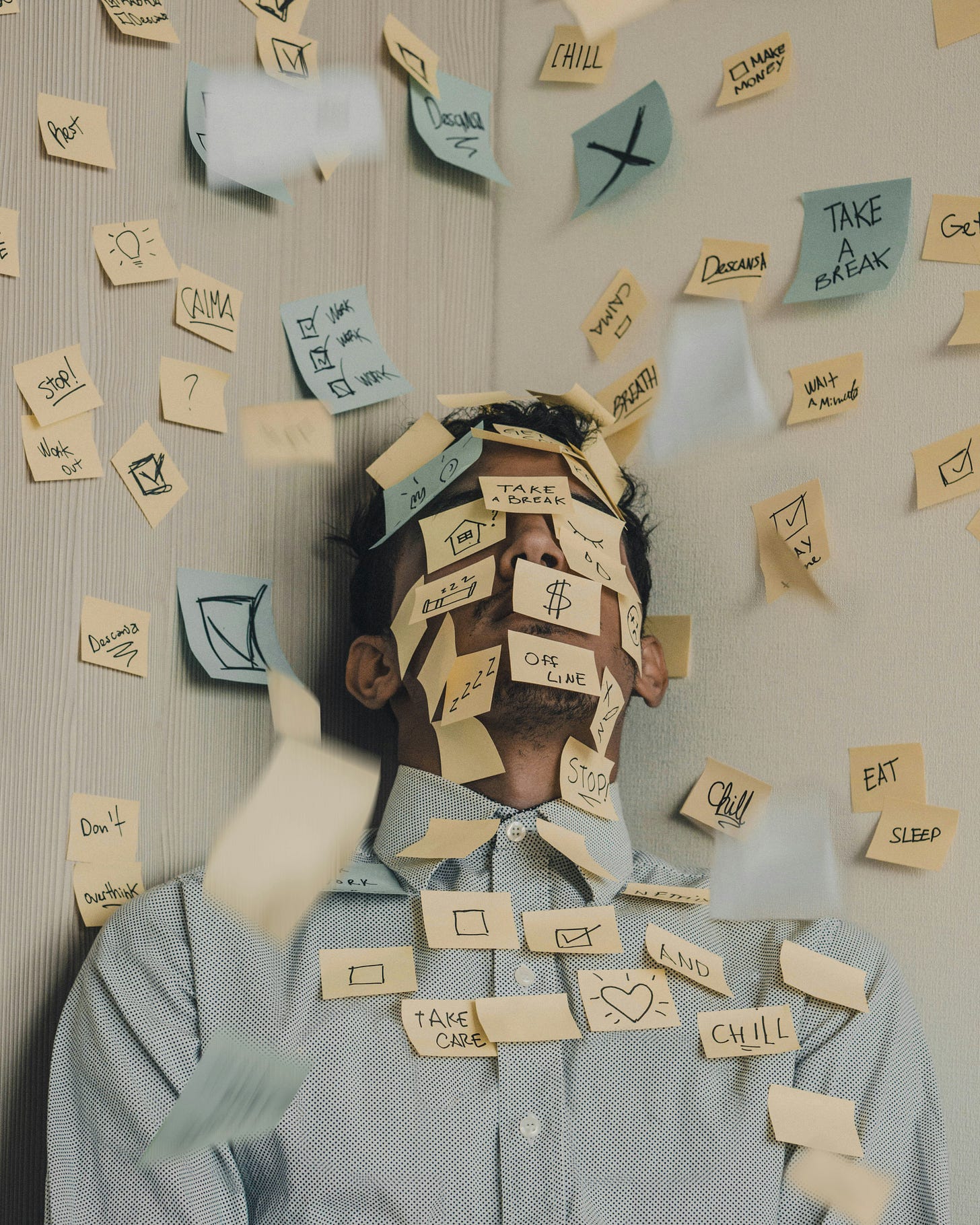

Monthly Workshop 這活動從 2010 舉辦,至今已經十年,Rosa 提到,這是她在香港工作 burn out 後,對自己人生反思的一個實驗。。

這場主題是目前任職 Immutable 的 Gavin 分享他如何制定全球商務拓展策略,怎麼做 BD,分享他怎麼在 Burn out 後回覆,面對職涯迷惘的方法論,以及在 covid-19 時面臨組織快速擴張,又快速縮減,身為一個主管,在裁員需要面對的痛苦。

下面是聽到分享的摘要。

做 BD 是組隊打怪,永遠跟第一線的人站在一起。

工作以外要有自己的嗜好。澳洲很講求 work-life balance 。

定期健身維持 Mental helathy 很重要,Gavin 練了一年後體脂從 19% 降到 7-9%。

這次活動分享含金量非常高,很推薦繼續參加,特別是年輕學子。最近有東京 study trip,有補助學子機票費用。

在這個活動遇到幾個對剛轉職成軟體工程師,對未來受到 AI 衝擊感到迷惘的年輕人,以及 Gavin 有個 AI Avatar 的 side project ,有產品化的問題要詢問。活動中分享軟體開發目前面臨了典範轉移,所以對有領域知識的人來說,這時學寫程式,反而是一個很好的機會,在主頁外建立自己的一人生意。

或許之後在 SlashBook 的 discord 開一個的頻道,讓人問問題,這部份我還在思考中。

Door Slam 與抗壓性不足

最近在看 MBTI 的書時,學到「Door Slam」這個詞,並在 Threads 上分享,結果引起了大量的關注。以下是我的一些看法。

「Door slam」跟「未讀未回」有明顯的區別。在兩性關係中,女生常常會採取「未讀未回」或暗示的方式來拒絕男性的追求,意在讓對方理解拒絕的意思,並減少直接衝突。這種間接拒絕在一些重視間接溝通的文化中較為常見,但也可能導致誤解或不確定的情緒,甚至讓對方產生不必要的期待,增加情感成本。

「Door slam」是一種極端的切斷關係方式,讓對方清楚地感受到被排除在外的決心。

只是它往往反映出對壓力的低承受力或逃避困難對話的傾向。當人際關係變得不穩定或產生衝突時,部分人可能選擇「door slam」來迅速抽離自己,以避免艱難的對話和情感消耗。這種反應揭示了他們在壓力下進行有效溝通的困難,尤其當矛盾累積到無法解決時,「door slam」便成為一種「快速解決」的方式。

然而,這種行為會削弱一個人處理情感衝突的能力。持續逃避衝突使人缺乏解決矛盾的經驗,逐漸習慣「一關了之」,而非主動改善或修復關係。選擇「door slam」的人通常是出於極度失望或自我保護,但這也可能讓對方感受到巨大的情感傷害,因為被突然切斷聯繫的人也會遭受情感上的打擊。

被「door slam」常讓人感到如同經歷冷暴力,尤其在突然或無解釋的斷聯情境中。被拒者可能會經歷震驚、自我懷疑、焦慮和被遺棄感。

面對冷暴力或強烈的情感痛苦時,有些人會選擇將自己「抽離」出情境,暫時與情感隔離,以避免受傷,並以極度理性的方式評估利弊。然而,當被冷暴力的一方以極度理性的方式回應時,這種冷靜的姿態可能讓關係更加緊張。看似有效的理性回應可能給對方帶來更多的壓力或罪惡感,使他們感到被「要求」回應或重啟關係,甚至引發無形的情緒對抗。結果,雙方的情感距離加深,修復的難度也隨之增加。

在「door slam」的情境中,適度的情緒表達有助於化解僵局。對被冷落的感受表達理解,給予對方空間,而不是保持純理性,能讓對方感到安全,而非壓力。

很久以前,一位六十多歲的台灣早期菁英曾告訴我,他認為當時台灣屬於菁英階層的年輕人所認為的艱難對話,其實在他們的年代並不是什麼大事,大家衝突下有壓力也能直接「面對面」溝通。

我想這是我們這一世代需要解決的個人課題。

創辦人的心靈健康

創業非常艱難,而且是極度孤獨,Dan Martell 提到「長時間的不被理解,是追求卓越的必要條件」。

如果你無法想像有多孤獨,那麼我給你一段文字讓你想像。

當你只有自己一人,面對原生家庭、愛情或朋友的缺乏支持,孤獨感會愈加強烈。這樣的情況可能讓你感到無助,甚至產生焦慮和抑鬱。根據統計,即便是成功出場的創業家,有百分之七十都有憂鬱症。

也因此,許多新創加速器的活動中,當邀請成功創辦企業的創辦人回來分享,除了商業上的經驗外,最常分享的就是怎麼維持心靈健康。因此不要感到羞恥自己硬扛。

下面是我知道的相關免費資源,歡迎參考。

青壯世代心理健康支持方案 - 15 - 45 歲有三次免費心靈諮商使用。

在找 Teleworker Inc 的創辦人 Kay 算塔羅牌時,她分享了許多觀點,讓我學到一個很重要的一課,要把生活的重心平均分散在不同的地方,這樣一部分垮掉,才不會整個人垮掉,不要讓事業、愛情,或任何成為唯一的生活重心。 這也是為何她在經營公司之餘,還利用時間幫人算塔羅。

題外話,我經歷過事業、原生家庭、愛情、朋友、身體同時全部垮掉,最後是透過運動慢慢回復狀態,所以除了這些,我最推薦定期運動。

如果你現在在低谷期,記得一句老話。

「人生,體驗而已」。

Gapyear 的獎助金

Gap Year 是指在學校或大學教育之間的空檔期,通常是指學生在高中畢業後,進入大學之前,選擇暫時不繼續學習的一年時間。有這個想法的人可以參考下面兩個資源。

Jamie’s Gapyear Program 有 100 萬,條件是 21 歲以下。

流浪者計劃有 15 萬,條件是 31 歲以下。

最近跟人聊天,發現不是很多人知道。

Part-Time CTO 公益時數

有人問 Part-Time CTO 的過程會是怎樣?這過程沒有很制式,比較接近 brain storming, resource connecting。

最近的一次是這樣, 我首先了解了他的商業目標、可能用戶,由於很早期,大概會有好幾種用戶群組,並引導他討論產品的社會影響及實施步驟。我們深入探討了產品的賣點和差異性,並考慮撰寫產品需求文檔(PRD)所需的思考素材。

接著,我分析了開發模式的選擇,討論了外包和自建團隊的利弊,並評估了台灣大學生的技術素質,比較好的 RD 團隊人力組成結構。

我向他介紹了大型語言模型(LLM)和知識檢索技術的可能架構,提到如果要做 prototype,需要探索的技術方向會是哪些,並提出了一些不需要寫代碼的原型設計方向,像是 AI Tutor 的 prompt 以幫助他理清產品會是怎樣,有一部分時間討論 AI Tutor 的 UX 。

最後建議他把驗證方式所需的 prototype PRD 定義完,才能規劃出 tech stack,做 spike 技術探索。我最後建議的下一步動作是,再諮詢幾次,再評估是否由我帶領幾個低階工程師完成 protype。

原先對方的想法是要直接外包,但其實狀態是產品高概念都還沒固定,更不用提更小的產品規格,實際無法外包。

另外建議台灣開公司的資源。有需要歡迎使用公益時間:

https://app.simplymeet.me/itstysonchen/part-time-cto-charity

記得幫我按讚加分享,也記得請我喝杯咖啡,謝謝大家,我們下週見!